2023年3月25日、早稲田Wikipedianサークルと稲門ウィキペディアン会が、東京都世田谷区の雑誌専門図書館、大宅壮一文庫を見学した。参加者たちは、検索システムについてのレクチャーを受けたのち、普段は入ることができない閉架書庫を見学した。

参加者

検索システムについてのレクチャー

はじめに、大宅壮一文庫職員の鴨志田浩さんが、独自の分類法と、独自の検索システム Web OYA-bunko についてのレクチャーをしてくださった。

大宅壮一文庫は、多くの公共図書館が採用している日本十進分類法ではなく、雑誌に特化した独自の分類法を作成している。この分類法は「人名索引」と「件名索引」からなるが、特に後者は「17 奇人変人」「16024004 らくがき」といった、ユニークなものも含まれている。

また、大宅壮一文庫独自の検索システム Web OYA-bunko は、簡単検索、詳細検索、分類別検索、目録検索という4つの機能から構成される。これらの機能を活用することで、記事ごとに付与された索引を活用したキーワード検索や、雑誌を指定した検索、さらには上述の分類法を活用した検索などが可能である。なお、具体的な操作方法については、大宅壮一文庫の YouTube でも確認できる。

レクチャーののち、参加者たちは実際の操作画面を確認しながら、自身の執筆分野について鴨志田さんとともに検索を行なった。

まずは Uraniwa の執筆分野である栃木県について、件名項目体系「33地方>33025栃木」に収録されている様々な書誌情報を Web OYA-bunko で確認した。また、Lakka26 が興味を抱いている国語辞典については「26マスコミ>26003出版一般>26003007辞書、事典」を確認した。

なお、鴨志田さんからは「調べたいトピックが決まっている場合は、キーワード検索も有効」「キーワード検索で大量の資料がヒットする場合は、件名項目体系で候補を絞ることで精度を上げられる」「1つのカテゴリだけではなく、複数のカテゴリで検索してみてほしい」とご教示いただいた。

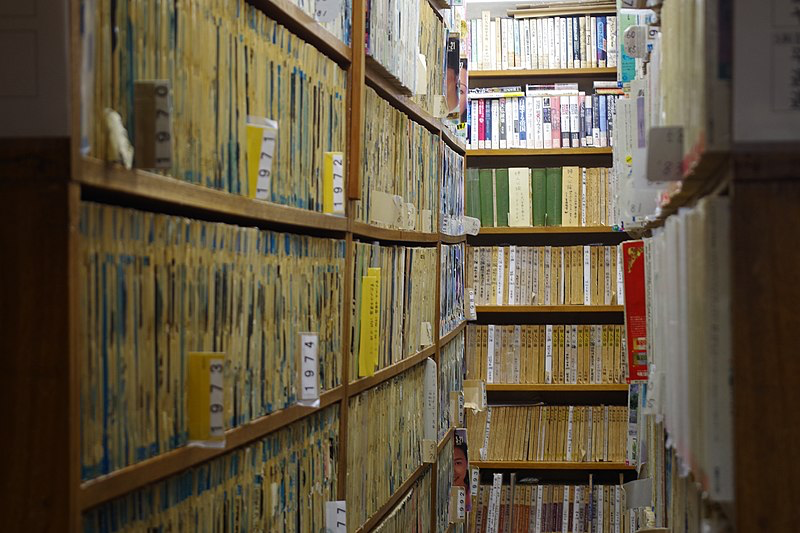

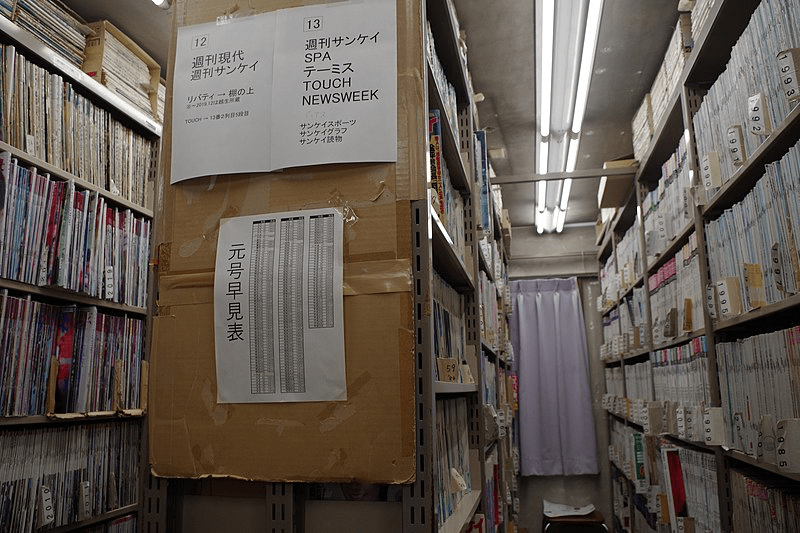

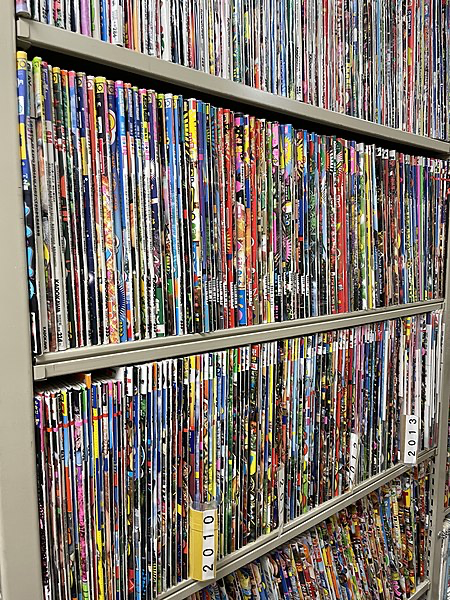

閉架書庫の見学

レクチャーののち、鴨志田さんに閉架書庫を案内していただいた。大量の雑誌は圧巻であった。

各フロアを案内していただくとともに、『an・an』 のテスト版や、第二次世界大戦中に『富士』と改題された『キング』といった、貴重な雑誌を見せていただいた。また、『日本文化財』『Ray』『週刊プロレス』といった、参加者が興味のある雑誌を随時出納していただいた。

なお、書庫の様子は、大宅壮一文庫の YouTube でも確認できる。

また、書庫を見学しながら、鴨志田さんから以下のような雑誌文化についてご教示いただいた。

- 週刊から月刊へ移行する雑誌や、休刊する雑誌が増えている

- インターネットの台頭に伴い「グラフ誌」が廃れた

- 大宅壮一文庫は雑誌を無差別に収集しているため、ある分野に関する「王道」の雑誌と、「カウンター」の雑誌の比較ができる

調査

書庫見学ののち、Uraniwa と Eugene Ormandy が調査を行なった。

Uraniwa はキーワード検索を活用して、栃木県栃木市に関する資料を閲覧した。作成中の記事に役立つ資料がいくつか入手できたとのことであった。

Eugene Ormandy は、キーワード検索を活用して名曲喫茶に関する記事を収集した。また、「16世相>16002衣一般>16002002歴史、変遷」という分類に収録された書誌情報を確認し、興味のあるものをいくつか申請して実際に閲覧した。

なお、見学会終了後、 Eugene Ormandy は名曲喫茶等のウィキペディア記事について以下のとおり加筆を行なった。

参加者コメント

Uraniwa

1980年前後の故郷周辺の記事をいくつか読んでみました。当たり前ですが、街のようすも価値観も現在とはずいぶん違うので、書き手たちが目をつけるところも予想外です。駅前にワインハウスがあったという新情報を入手したのをはじめ、発見が尽きませんでした。

Lakka26

今回はレクチャーと書庫見学のみの参加でしたが、貴重な資料を見たり資料の探し方に関する説明を聞いたりすることができ、短いながら有意義な時間を過ごすことができました。

書庫見学は2回目だったのですが、見る度に新たな発見があると感じています。よく読んでいる雑誌でも10年前、20年前、創刊当時はどんな姿だったのかということを知る機会は中々ありません。書庫見学を通じてその歴史を肌で感じることができるのは貴重な経験だと思います。

また、検索システムも非常に工夫されており、大学のレポートを書く際にも役立つものだと感じました。

今後より大宅壮一文庫を活用していきたいです。

Eugene Ormandy

「雑誌をパラパラめくっていたら、普段は読まないコラムがなぜか目に止まったので、期待せずに読んでみたら腰を抜かすほど面白かった」という偶然性を帯びていることが雑誌の魅力だと思うのですが、同じことが大宅壮一文庫にも言えるなと感じました。

この特殊な図書館では、件名項目体系を駆使して徹底的に調査をする人も、徒然なるままにキーワード検索をする人も、ほぼ間違いなく予想外の何かに遭遇します。「なんでこの雑誌にやたら詳しい喫茶店記事が載ってるんだ?」「『いま流行っているのはフルーツサンド!』という内容の記事が毎年出ている」「よくこんな文章でギャラもらえたな……」「写真はイマイチなのにキャプションは無駄に名文」などなど。

大宅壮一文庫は調査執筆の心強い味方です。それは大宅壮一文庫を利用しているウィキペディアンとして自信を持って断言できますし、その有用性はもっと世間に知られるべきだと思います。しかしそれと同時に「肩肘張らない偶然の出会いもたくさんある」という面も知られてほしいなと感じます。あらゆるものをAIがレコメンドしてくれる現代において、このような場所は貴重だと思うので。

ちなみに、私は今回の見学会で「ドン小西はユニクロを批判していたが、のちにヒートテックを愛用するようになった」と知りました。ナイス偶然性。

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?

Start translation