このポストでは、データベースとWikimediaプロジェクトのさらなる連携に向けて、日本国の文化庁が提供するデータベースであるメディア芸術データベースがWikimediaプロジェクトにおいてどのように活用されているか紹介し、Wikipedianの観点からその意義と課題を検討します。

1. メディア芸術データベースについて

メディア芸術データベースは、日本国の文化庁が提供するデータベースであり、マンガ・アニメ・ビデオゲーム・メディアアートについての情報を公開しています。このデータベースは2015年に開設され、提供されている情報は2022年3月10日時点でマンガ単行本が約33万件、マンガ雑誌が約17万件、アニメ番組が約12万件、アニメ映画が約2,800件、ゲームパッケージが約5万件、メディアアートが約2万件にのぼります (令和3年度メディア芸術連携基盤等整備推進事業実施報告書. 2022, pp.139-140.)。 これらのデータはすべてウェブAPIやLOD (Linked Open Data) で公開されており、誰でも自由に利用することが可能です。

2. Wikidataで活用する

上記の通り、メディア芸術データベースはWikidataと同様にLODでのデータを提供しており、Wikidataに存在する「メディア芸術データベース識別子」と呼ばれるプロパティを用いることで、同データベースとWikidataをリンクさせることが出来ます。

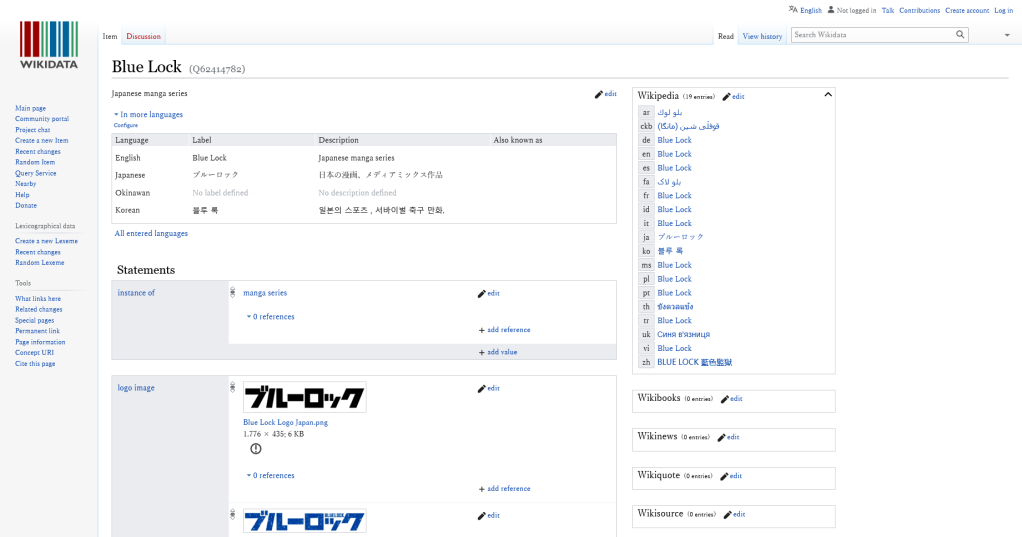

以下の画像1はマンガ『ブルーロック』のWikidata項目です。Wikidataではジャンルやタイトル、ロゴなど基礎的な情報が記載されており、ページ右側のリンクから各言語版にある『ブルーロック』のWikipedia記事にアクセスすることが出来ます。

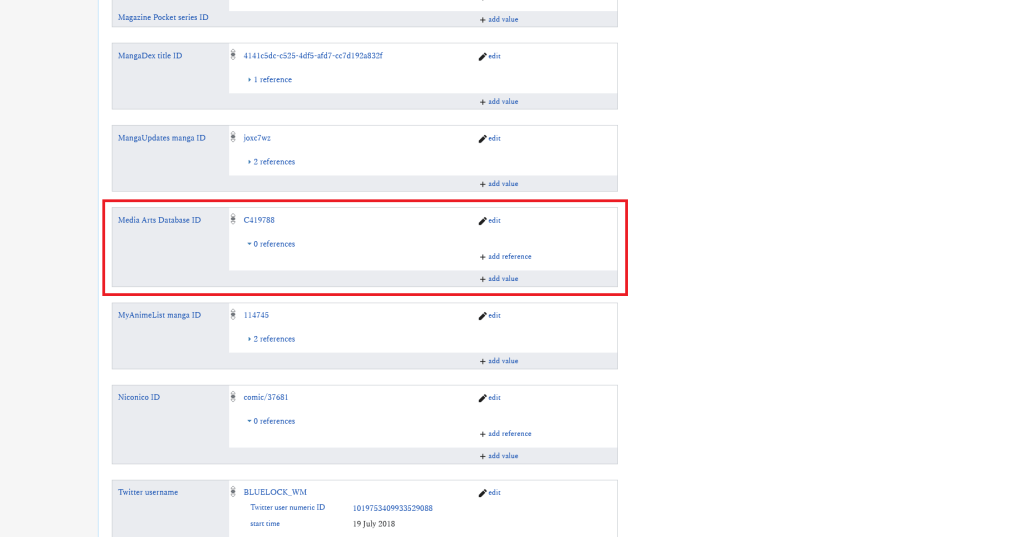

Wikidata項目の下部には画像2のように各データベースへのリンクがあります。赤い枠で示しているのがメディア芸術データベース識別子であり、ここからメディア芸術データベースにある『ブルーロック』の項目にアクセスすることが出来ます。

https://www.wikidata.org/wiki/Q62414782. (2023年4月16日参照)

https://www.wikidata.org/wiki/Q62414782. (2023年4月16日参照)

データベースはWikidataとリンクさせるだけでなく、Wikidataに記載された情報の出典として用いることも出来ます。Wikidataに記載された情報の出典はWikipediaになっていることが多いのですが、例えば日本語版Wikipediaが出典になっていると非日本語話者はその情報が確かなのか確認することが出来ません。ならば話者数が多い英語版Wikipediaを出典にすればよいのかもしれませんが、実は英語版WikipediaをWikidataで出典とすることは禁止されており、技術的に不可能です。そこでデータベースを出典とすることで、多くのWikidata利用者が情報が確かかどうか確認することが可能となり、Wikidataの信頼性の向上に繋がります。

しかし、課題もあります。福田一史「Wikidataとのデータ連携、その現況と展望」によると、リンクされたデータの内訳はゲームパッケージや責任主体(作者や監督など、メディア芸術の出版や所蔵に責任を持つ個人や団体)が多い一方で、マンガ単行本シリーズやアニメ映画シリーズ、アニメテレビレギュラーシリーズといった他のジャンルのリンキリングは進んでいません。

リンキリングが進んでいない理由としては、まずWikidataへの関心の低さが考えられます。熱心なWikipediaの編集者であってもWikidataにまで興味があるとは限らず、Wikipediaに記事を立ててWikidataにも項目を立てるものの、プロパティには全く手を付けないという方も決して少なくありません。

現に、上で挙げた『ブルーロック』のWikidata項目は2019年3月に作成され、日本語版Wikipediaの記事は2019年12月に作成されました。Wikidata項目にはAniListなどのデータベースからファンフィクション投稿サイトであるArchive of Our Ownやミーム投稿サイトであるKnow Your Memeといったデータベースとは言い難いウェブサイトの識別子までもがリンクされていましたが、メディア芸術データベース識別子は私が2023年4月に追加するまで3年以上リンクされていませんでした。

この課題を解決する手段としては、女性にまつわる記事を増やすための「WikiGap」や、アジアにまつわる記事を増やすための「アジア月間」といったWikipediaで行われている取り組みにならって、メディア芸術データベースとWikidataのリンキリングを行う取り組みを行い、リンクを増やすと同時にコミュニティ内での同データベースの認知度を高めることが考えられます。Wikipediaでは記事を作成する際にカテゴリやデフォルトソートを追加することが推奨されており、多くの利用者は「当たり前」のようにそれらと追加しますが、Wikidataでメディアアート関連の項目を作成する際に、データベースへのリンクも追加することが同じくらい「当たり前」になることが理想だと思います。

3. Wikipediaで活用する

メディア芸術データベースでは書誌情報などの情報が公開されており、こうした情報をWikipediaにおいて出典として活用することが可能です。

例えば私が『サンルームにて』や『空がすき!』といったマンガの記事を作成した際には、発行日や出版社、レーベルについての記述をメディア芸術データベースの情報を出典として利用しました。また、『JUNE』というマンガ雑誌の記事を加筆した際には、同誌が隔月刊であったこと、第3号にあたる1979年2月号で雑誌名を変更したことについての記述をメディア芸術データベースの情報を出典として利用しました。

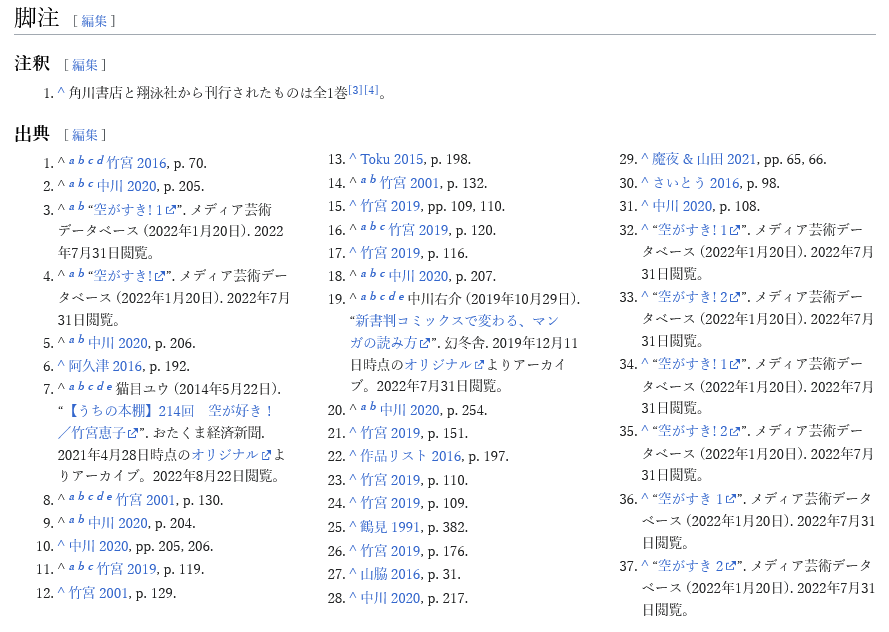

以下にある画像3は『空がすき!』の脚注部分ですが、37個ある出典のうち約2割にあたる8個をメディア芸術データベースが占めています。

ここで挙げた3つの記事はいずれも日本語版Wikipediaの「良質な記事」に選出されていますが、メディア芸術データベースの情報なしには選ばれなかっただろうと思います。

2023年3月28日(火)03:58版

https://w.wiki/5bg3. (2023年4月16日参照)

書誌情報や刊行頻度はいずれも基礎的な情報であり、直近の作品であればインターネットで検索すれば出版社のウェブサイトを参照することが出来ます。しかし、ここで挙げたマンガやマンガ雑誌は1970年代から1990年代に発表・刊行されたものであり、基礎的な情報でさえも簡単には入手できません。また、出版社のウェブサイトを参照することが出来る作品であっても、そのウェブサイトが次の日に突然閉鎖しないという保証はありません。Internet Archiveなどでアーカイブを取得していれば良いのですが、取得していなかったら二度とそのウェブサイトを参照することは出来ません。そもそも出版社のウェブサイトはWikipediaでは一次資料にあたり、利用はできるだけ控えることが推奨されていることからも、二次資料であり、なおかつ長期保存を前提としているデータベースを利用することが好ましいと考えます。

ここで挙げた例はマンガとマンガ雑誌ですが、他のジャンルの項目もWikipediaの記事に役立てることが出来ます。例えばビデオゲームだと、メディア芸術データベースでは作品それ自体のみでなく、「PlayStation 4版」や「XBox 360版」といったハード別、また、「初回生産版」や「廉価版」といった販売形態別など、パッケージごとに項目が存在します。なかにはパッケージごとの細かい内容の違いまで記載されたものもあり、これによってPlayStation 4版とXBox 360版の内容の違いや、初回生産版と通常版の付属品の違いについて記述することが出来ます。

4. まとめ

2001年に設立されたWikipediaは、いまや社会インフラと呼んでも過言ではない影響力を有しており、マンガやアニメはその中でも特に閲覧数が多いジャンルとなっています。しかし、残念ながら記事の充実度や信頼度はそれに見合ったものになっているとは言い難いのが現状です。ここで紹介したメディア芸術データベースのWikidataやWikipediaにおける活用事例は、そうした現状を良い方向に導ける可能性を示していると思います。このポストがWikipediaやWikidataなどのWikimediaプロジェクトの発展と、メディア芸術データベースなどのデータベースのより一層の利用、そしてオープンデータの輪を広げる一助となれば幸いです。

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?

Start translation