東京23区の公共図書館をウィキペディアの編集に活用するシリーズ第1弾。今回は荒川区立尾久図書館を訪問しました。

執筆にあたって

図書館の意義が問われる時代です。出版不況が続き、オープンアクセス化が推進され、人工知能が台頭する現代において、図書館はどのような存在であるべきなのでしょうか。

それを探るためには、図書館の活用記録、すなわち「図書館のおかげでこんなことができた」という記録が、様々な観点から作成される必要があると私は考えています。未来像を描くためには過去を知る必要がありますし、過去を知るためには資料が必須だからです。

そのような思いで「東京都の公共図書館をウィキペディアの編集に活用する」シリーズを立ち上げました。このシリーズの目標は、ウィキペディアンによる図書館活用記録を1つでも多く作成することです。この目標を達成するために、私 Eugene Ormandy が東京都の様々な公共図書館を訪問し、所蔵資料を活用してウィキペディア記事の加筆修正を行い、その模様をウィキメディア財団のブログ Diff の記事としてまとめます。このシリーズが、図書館の意義や未来を探るための参考資料となれば、これほど嬉しいことはありません。

調査方針

図書館を訪問する前に、その土地に関するウィキペディア記事にいくつか目を通し、図書館資料を用いて加筆修正できそうな箇所の目星をつけます。また、図書館を訪問した際は、レファレンスカウンターで加筆修正したい箇所を示し、役立ちそうな資料を教えていただきます。

事前準備

今回は荒川区立尾久図書館を訪問することにしました。訪問にあたっては、事前に下記のウィキペディア記事に目を通しました。

- [[荒川区立図書館]] – 荒川区立の図書館がリストアップされています。参照した版は 2023年3月3日 (金) 01:41 (UTC) 版。

- [[宮ノ前停留場]] – 図書館の最寄駅。参照した版は 2023年3月13日 (月) 18:05 (UTC) 版。

- [[東尾久]] – 図書館がある街。参照した版は 2022年11月13日 (日) 03:06 (UTC) 版。

- [[八幡神社 (荒川区)]] – 図書館の近くにある神社。参照した版は 2023年2月6日 (月) 14:10 (UTC) 版。

- [尾久橋]] – 図書館の近くにある橋。隅田川にかかる橋で、足立区小台と荒川区東尾久を結びます。参照した版は 2023年4月15日 (土) 05:27 (UTC) 版。この時点で出典はありません。

今回のテーマは「ウィキペディア記事 [[尾久橋]] に、何が出典を追加すること」とします。

図書館訪問

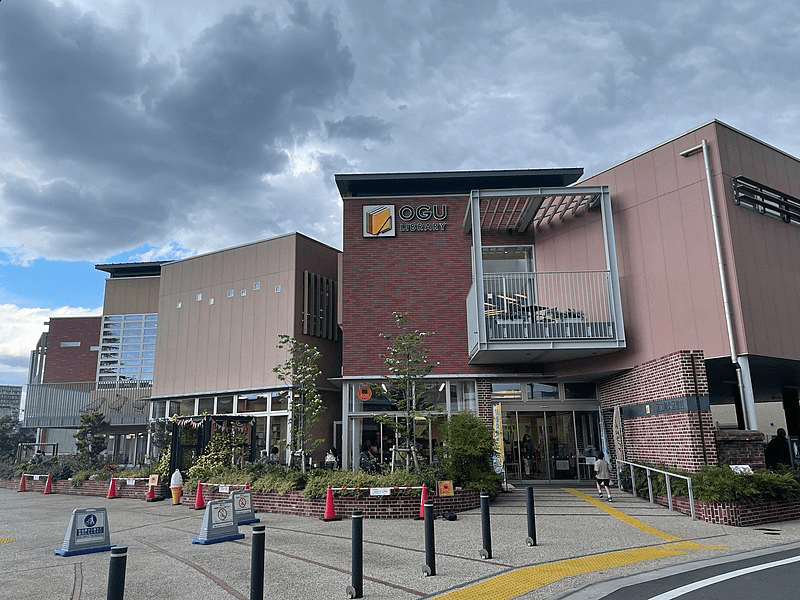

宮之前駅で下車して北上し、尾久図書館へ。新しくて綺麗な図書館です。

公園に隣接していることもあり、1階は子どもの本が多く置かれていました。また、「大人のための絵本コーナー『絵本は人生で3度』」という展示も。せっかくなので、大好きな岩崎ちひろの『あめのひのおるすばん』を読みました。

このような展示は、絵本好きの大人の1人として嬉しくはあるのですが、ライフコースの多様性が重視される現代において「絵本は人生で3度」というフレーズを掲げるのはどうなのかなと個人的には思いました。これは「幼い時や親になったときだけでなく、様々な経験を重ねて辿り着いた人生の後半に絵本を読むことで新たな感動を得たり、心を豊かにすることができる」という意味らしいですが、子どもを持たない選択をする人もいますからね。

本題に入ります。レファレンスカウンターで「尾久橋について記述がある書籍を知りたい」と質問したところ、すぐに以下の資料を提示していただきました。検索方法について尋ねたところ、OPACで「尾久橋」というキーワード検索をしたとのことでした。

- 東京今昔町あるき研究会篇『隅田川の橋』彩流社、2013年、16頁。ISBN 978-4-7791-1939-2。

- 小泉定弘『小泉定弘写真集工事中 : 尾久橋通り 日暮里・舎人線を歩く 2001年3月13日』リトル・ギャラリー、2001年、ISBN 4-906188-51-6。

早速資料を入手して内容を確認。『隅田川の橋』に、尾久橋が完成するまでの経緯に関する記述があったので、その場でウィキペディアに反映しました。また、『小泉定弘写真集工事中 : 尾久橋通り 日暮里・舎人線を歩く 2001年3月13日』については、ウィキペディアに反映できる文章はなかったものの、工事中の尾久橋の写真が収録されていたので、関連文献として追記しました。これらの編集の差分はこちらのとおり。なお、尾久図書館には電源プラグが設置された机があったので、パソコンを用いてスムーズに作業をすることができました。

余談ですが、尾久図書館は、私が愛してやまないプロレス関連の書籍も充実していました。原悦生『猪木』などの、最近出版されたプロレス本が何冊か置かれていたことにも大感動。ぜひ本棚の写真をお見せしたいところですが、館内の写真撮影・公開は許可が必要だったので泣く泣く断念。館内の様子が気になる方は、図書館のウェブページをご覧くださいませ。

まとめ

とても綺麗で、作業がしやすい図書館でした。郷土資料も一定数あり、心強かったです。また、図書館全体に「子どもが本と出会うための場を提供するのだ」という意欲を感じました。素敵な雰囲気だったので、また訪れたいです。

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?

Start translation