東京23区の公共図書館をウィキペディアの編集に活用するシリーズ第4弾。今回は荒川区立冠新道図書サービスステーションを訪問しました。

執筆にあたって

図書館の意義が問われる時代です。出版不況が続き、オープンアクセス化が推進され、人工知能が台頭する現代において、図書館はどのような存在であるべきなのでしょうか。

それを探るためには、図書館の活用記録、すなわち「図書館のおかげでこんなことができた」という記録が、様々な観点から作成される必要があると私は考えています。未来を描くためには過去を知る必要がありますし、過去を知るためには資料が必要だからです。

そのような思いで「東京都の公共図書館をウィキペディアの編集に活用する」シリーズを立ち上げました。このシリーズの目標は、ウィキペディアンによる図書館活用記録を1つでも多く作成することです。この目標を達成するために、私 Eugene Ormandy が東京都の様々な公共図書館を訪問し、所蔵資料を活用してウィキペディア記事の加筆修正を行い、その模様をウィキメディア財団のブログ Diff の記事としてまとめます。このシリーズが、図書館の意義や未来を探るための参考資料となれば、これほど嬉しいことはありません。

調査方針

図書館を訪問する前に、その土地に関するウィキペディア記事数本に目を通し、図書館資料を用いて加筆修正できそうな箇所の目星をつけます。また、図書館を訪問した際は、加筆修正したい箇所をレファレンスカウンターで示し、役立ちそうな資料を教えていただきます。

事前準備

今回は荒川区立冠新道図書サービスステーションを訪問することにしました。冠新道図書サービスステーションは日暮里図書館の分館で、他の図書館の資料を取り寄せたり、返却することができるとのこと。絵本や実用書が主体の、小規模な分館のようです。

訪問にあたっては、事前に下記のウィキペディア記事に目を通しました。

- [[西日暮里]] – 冠新道図書サービスステーションがある街。参照した版は2022年8月15日 (月) 23:36 (UTC) 版。

- [[東京富士見坂]] – 西日暮里にある坂。参照した版は2023年4月4日 (火) 06:01 (UTC) 版。

- [[Category:日暮里]] – 日暮里に関するウィキペディア記事がまとめられているカテゴリ。参照した版は2015年9月7日 (月) 03:38 (UTC) 版。

- [[ひぐらし坂]] – 西日暮里にある坂。参照した版は2022年9月18日 (日) 19:50 (UTC) 版。

- [[道灌山]] – 西日暮里にある高台。参照した版は2022年10月14日 (金) 14:37 (UTC) 版。

- [[南泉寺 (荒川区)]] – 西日暮里にある寺院。参照した版は2023年4月19日 (水) 09:58 (UTC) 版。

- [[経王寺 (荒川区)]] – 西日暮里にある寺院。参照した版は2023年5月5日 (金) 06:04 (UTC) 版。

「これなら編集できそうだ」という記事は見当たらなかったので、出たとこ勝負をすることに。まあなんとかなるでしょう。

図書館訪問

西日暮里駅で下車して、冠新道商興会を歩きます。素敵な雰囲気の街です。

商興会の道中に、冠新道図書サービスステーションがありました。スーパーマーケットと鍼灸院に隣接しています。

今まで訪問した荒川区の図書館と同様、入口には地域の情報に関するチラシがありました。また、荒川区出身の作家、吉村昭の特設コーナーもありました。

先述のとおり、冠新道図書サービスステーションは小規模で、所蔵資料に限りがあります。そのため、私が愛してやまないプロレス本は置かれていませんでした。また、まとまった郷土資料コーナーもありませんでした。しかし『荒川区史』は置かれていたので、ページをめくりながらウィキペディアに加筆できそうな記述を探すことに。

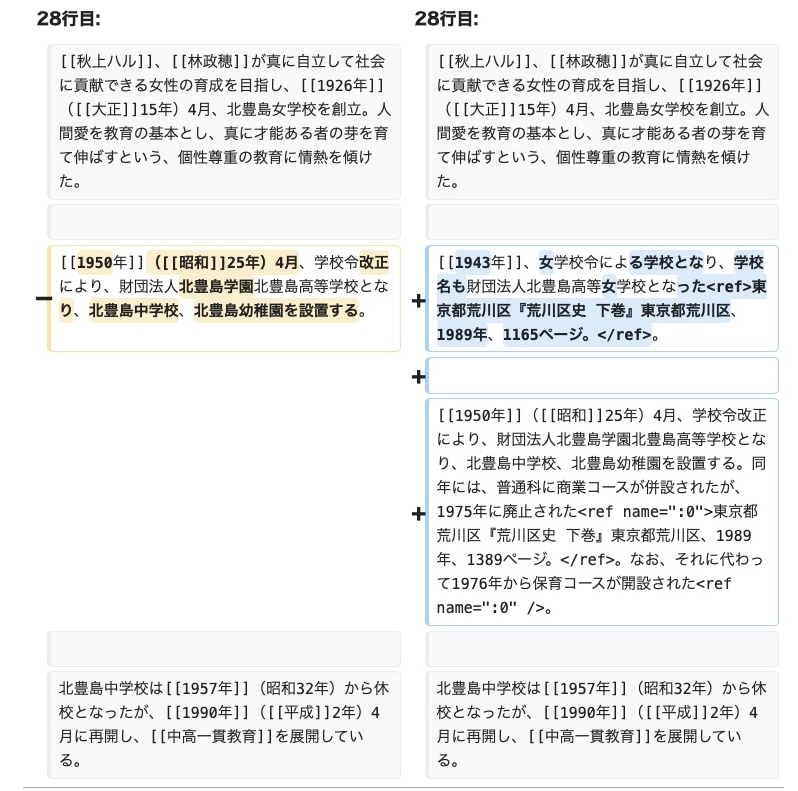

目をつけたのは、北豊島高等学校についての記述です。ウィキペディア記事 [[北豊島中学校・高等学校]] を確認したところ、加筆・出典付けをする余地もありそう。なお、ご当地西日暮里の開成高等学校に関する記述もありましたが、ウィキペディア記事 [[開成中学校・高等学校]] は既にある程度記述があったため、加筆するのは難しいと判断しました。

編集は続く

冠新道図書サービスステーションには机がなかったので、資料をコピーして持ち帰り、のちほどウィキペディアに加筆しました。差分はこちら。

まとめ

今回は小規模な冠新道図書サービスステーションを訪問しました。「もっと色々な資料を置いてほしい」「作業ができる机がほしい」「ウィキペディアの編集には使いにくい」と感じたことは否定できません。しかしその一方で、「このような小規模な分館を軽視し、大規模な図書館を数館作って満足する社会にはなってほしくないな」と感じたことも事実です。

日本の図書館はどうあるべきか、そしてどのように配置されるべきなのか、現実を踏まえながら、市民、そしてウィキペディアンとして考えなければと感じた今回の訪問でした。

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?

Start translation