本稿では、ウィキペディアを取り上げた2006年の『朝日新聞』の記事を紹介します。

検索方法

朝日新聞クロスサーチで「ウィキペディア」というキーワード検索を行いました。「異体字を含む」「同義語を含む」という条件のもと、対象紙誌名は「朝日新聞」にしぼり、検索対象は「見出しと本文と補助キーワード」としました。また、検索期間は「2006年1月1日から2006年12月31日」として、「古い順」で表示しました。

なお、2005年編はこちらのとおりです。

検索結果

上記の方法で検索した結果、21件の記事がヒットしました。

内容

それぞれの内容を簡単に紹介します。

1本目

1本目の記事は「「Web2.0」広がる参加型ネット ブログ・知人を紹介・百科事典作り」です。Web 2.0 の例として、ウィキペディアが取り上げられています。

「Web2・0」(うぇぶ・にーてんぜろ)。インターネット業界で流行中の言葉だ。世界各地のネット利用者が、企業や専門家に代わって情報や技術を発信し合い、新たなサービスを作ろうという潮流のことだ。これにかかわる企業への投資熱も異常な高まりを見せている。

素人が書いた記事を、ボランティアが取捨選択してネット上の辞書を作っていく。そんなウェブサイト「ウィキペディア」は、200以上の言語で180万項目以上を蓄積する巨大な「ネット百科事典」になった。

志村亮「「Web2.0」広がる参加型ネット ブログ・知人を紹介・百科事典作り」『朝日新聞』2006年4月3日朝刊、7ページ。

ここ10年のネット普及期は、主に専門家や企業が金と時間をかけてウェブサイトを作り、情報やサービスを発信した。だがネット人口が増えるにつれ、だれもが参加できるウィキペディアのようなサイトも生まれた。

こうした状況を、米出版社の経営者、ティム・オライリー氏らが04年、「Web2・0」と名付け、企業や専門家主体の世界を「1・0」として区別した。

2本目

2本目の記事は「(三者三論)市民ネットメディア考」です。市民ジャーナリズムの文脈で、ウィキペディアが取り上げられています。

韓国最大のインターネット新聞「オーマイニュース」のような市民記者と、既存の新聞記者が仮に3千人ずついるとしたら、市民記者は書く訓練を受けているプロの記者には勝てないだろう。が、3千人の新聞記者と数百万人のブロガーを比較すれば、数のパワーによって既存メディアの権威が揺らぐのではないか。

ウェブ上で多くの人が参加して作り上げる百科事典「ウィキペディア」やコンピューターソフトプログラム「オープンソース」は、ネットの強みであり新たな潮流だ。

「(三者三論)市民ネットメディア考」『朝日新聞』2006年5月12日朝刊、15ページ。

3本目

3本目の記事は「「このネコ、凶暴につき」 自宅軟禁命令 米の裁判所」です。そのあまりの凶暴さに、裁判所が「自宅軟禁」を命じたことで有名になったネコ「ルイス」について、ウィキペディアにも記事があると紹介しています。

ルイスは白と黒っぽい毛で約5歳。今年3月から地元の動物管理官の命令で自宅軟禁に置かれると、メディアが一斉に取り上げた。オンラインの百科事典ウィキペディアにも「ルイス(ネコ)」と載っている。

「「このネコ、凶暴につき」 自宅軟禁命令 米の裁判所」『朝日新聞』2006年6月22日朝刊、38ページ。

4本目

4本目の記事は「ネットで力増す「集団の知恵」考 高まる期待「相互作用で専門家しのぐ」」です。集合知に基づくプロジェクトの一例として、ウィキペディアが取り上げられています。

「不特定多数の人々」、と言えば、「まとまりのない集団」、あるいは「衆愚」という否定的なイメージさえつきまとってきた。しかしその人々にこそ、専門家たちよりも優れた知恵を生み出す力があるという発想・信念が、まさに不特定の圧倒的多数の人々の集合であるインターネットの世界に広がりつつある。

(略)

さまざまな事柄についての人々の予測を、株式のように値付けることで集計する「予測市場」が、インターネット上で運営されている。アカデミー賞の予測などを、専門家ではない人たちが限られた材料で判断するのだが、それらを適切な方法で集約すると、少数の専門家による予測よりも優れた結果となるという「集団の知恵」の例だ。

「ネットで力増す「集団の知恵」考 高まる期待「相互作用で専門家しのぐ」」『朝日新聞』2006年6月27日朝刊、16ページ。

もっと身近なのが、ネット上のフリー百科事典ウィキペディアだろう。誰でも編集に参加でき、新しく項目を作成したり、他人が作った別の項目を修正したり。この相互作用が繰り返されることで、次第に事典としての「正しさ」が高まってゆく。01年に誕生し、項目の追加は急激、英語版は100万、日本語版も22万を超えている。

5本目

5本目の記事は「(ウェブが変える:1)無料百科事典 誰でも執筆、刻々改良」です。ウィキペディアを大きく取り上げた記事で「時に編集合戦」「正確さ「互角」」という2つのパートからなります。

「時に編集合戦」のパートでは、ウィキペディアは誰でも編集が可能であるという説明ののち、その自治の仕組みが紹介されます。

項目の削除や保護などができるボランティアが約50人いる。執筆者の自薦や他薦をへてネット上の投票で選ばれ、「管理者」と呼ばれているが、「落書きやいたずらを片づける掃除係のようなもの」(49歳女性)。ウィキペディアの質を保つのは「管理者でなく、参加者全体です」(27歳女性)という。

安田朋起「(ウェブが変える:1)無料百科事典 誰でも執筆、刻々改良」『朝日新聞』2006年7月27日朝刊、1ページ。

意見の異なる人々が書き込みと削除を繰り返す「編集合戦」になると、管理者が書き換えを止める。論争が決着せず、そのままになる項目もある。「それでも全体としては百科事典的ないい記事が増えている。良い方向に働く力が微妙に勝っている」。3年以上管理者を続けているプログラマーの今泉誠さん(30)はそう語る。「参加する人が多ければ多いほど、よりよくなると感じる」

「正確さ「互角」」というパートでは、ウィキペディアとブリタニカの百科事典の内容の正確さは互角という調査が紹介されます。

効果がはっきり表れているのが、世界中から参加者が集まる英語版だ。約127万項目ある。内容の正確さは、238年の伝統を誇るブリタニカ百科事典と互角だという「お墨付き」も出た。英科学誌ネイチャーが昨年12月、独自の調査結果を発表した。

安田朋起「(ウェブが変える:1)無料百科事典 誰でも執筆、刻々改良」『朝日新聞』2006年7月27日朝刊、1ページ。

「アルキメデスの原理」など自然科学分野の42項目を選び、出所を伏せて外部の専門家に検証してもらった。重大な間違いは両者で4件ずつ、小さな誤りや漏れ、誤解を招く記述はブリタニカで123件、ウィキペディアでは162件。ブリタニカの出版元は「調査には致命的な欠陥がある」と猛反発するが、ウィキペディアの存在は無視できない。

6本目

6本目の記事は「(ウェブが変える)ウィキペディア 書き込み自在、共同編集の輪」です。ウィキペディアを編集する研究者のエピソードが紹介されたのち、ウィキペディアの特質が解説されます。

ふつうのウェブサイトには管理する人がいて、閲覧者は勝手に内容を書き換えることはできない。ネット上で不特定多数が書き込んでいる電子掲示板でも、掲載済みの記述を修正できるのは管理人だけだ。

安田朋起、平子義紀「(ウェブが変える)ウィキペディア 書き込み自在、共同編集の輪」『朝日新聞』2006年7月27日朝刊、2ページ。

ところが、ウィキの場合は、インターネットエクスプローラーのような閲覧ソフトだけで、内容をいつでも自由に書き換えられる。画像も張り付けられる。英語版から始まったウィキペディアは、フランス語やポルトガル語などにも広がり、どんな言語でも使えるシステムになっている。

技術だけではない。目的が「百科事典作り」とはっきりしていることも重要だ。中傷や落書きはもちろん、ニュース速報や独自の主張を書き込むと、別の参加者からたしなめられたり削除されたりする。

「ウィキペディアは、そこそこの責任感で自発的に自分の知識を提供できるようになっている。気軽さとボランティア方式がポイントではないか。割り当てられた仕事でないからこそ、うまくいくのだろう」と時実象一(ときざねそういち)・愛知大教授(図書館情報学)はみる。

7本目

7本目は、ミューズ・アソシエイツ社長の梅田望夫と、東京大学教授の西垣通による対談記事「(ウェブが変える)対論 ネット新時代、何もたらす」です。まずは梅田が、ウェブ2.0(個人の情報発信が簡単にできるようになった時代)の一例としてウィキペディアに言及します。

現在起きているのは、新しい「知のゲーム」。リナックスに代表されるオープンソース運動は、世界中で300万人のボランティアが参加し、マイクロソフトをも脅かす。

服部桂「(ウェブが変える)対論 ネット新時代、何もたらす」『朝日新聞』2006年7月28日朝刊、15ページ。

ウィキペディアやブログでも大勢の人の知が、すごいスピードで交換され、それらをグーグルが結んでいる。

ウェブ2・0は、教育や情報産業に大きな影響や混乱ももたらすだろうが、パンドラの箱はもう開いてしまった。その進化を前提に、どうやってともに生きていくかを考えることの方が重要だ。

100年後に現在の動きを見たら、ウェブ2・0に象徴される変化は、歴史上の大きな転換点だったと評価されるのではないかと思っている。

これを受けて、西垣は以下のように語ります。

ウェブ2・0がそのまま知の革命になる、というのはあまりに安易すぎるのではないか。

服部桂「(ウェブが変える)対論 ネット新時代、何もたらす」『朝日新聞』2006年7月28日朝刊、15ページ。

参加者が増えてくれば、いろいろ問題も起きてくる。多くの人の意見を並列に集めれば、そのまま自動的に新しい知が生まれるわけではない。多様な意見を組み合わせ、建設的な集合知を育てていくための方法はまだ未開拓だ。

ウィキペディアのデータはかなり正しいし、年代や人名などを調べるには便利だが、歴史解釈や人物評価などになると、どういう視点から記述するかが不明確になりがちだ。

グーグルなどの検索サービスは、情報のランクをコンピューターで自動的に評価し、他の人に参照されることで人気のあるページが、検索結果の上位に来る。

しかし、人気がなくても重要な情報はある。

8本目

8本目の記事は「(窓・論説委員室から)花火と犬」です。残念ながら、ウィキペディアが出典として使われています。ウィキペディアにある記述を活用したい時は、ウィキペディアそのものを出典とするのではなく、ウィキペディアが参照している資料を確認しましょう。

ほとんど切れ目なしに、大輪の花が夜空に描(えが)かれる。花火大会の光景がそんな風になったのは遠い昔ではない。

脇阪紀行「(窓・論説委員室から)花火と犬」『朝日新聞』2006年8月

フリー百科事典「ウィキペディア」によると、1985年に鍵屋14代目の人が、少人数でも連続して打ち上げられる電気点火システムを開発した影響(えいきょう)が大きい。

9本目

9本目の記事は「売り込み本番はウェブサイト テレビCMは今や「入り口」」です。ウェブサイトへのアクセスを呼びかけるテレビCMは、果たして効果があるのかという内容です。CMで示されたキーワードで検索しても、結局はウィキペディアが表示されると指摘しています。

日産自動車のCMは「ユリゲラー?」と検索するように促すが、検索結果には、フリー百科事典「ウィキペディア」のユリ・ゲラーの項目や彼のCDなど、車とは関係のないサイトのタイトルが並ぶ。

「売り込み本番はウェブサイト テレビCMは今や「入り口」」『朝日新聞』2006年8月4日夕刊、7ページ。

「ヤフー」「グーグル」などの検索エンジンは、人気や重要度によって、検索結果に順位をつけて表示しているが、この順位を決めるのは自動プログラムで、人為的な介入はない、とされる。一方、広告主は入札でキーワードを買い、検索結果ページの上端または右端にある「スポンサーサイト」に表示させることができる。

10本目

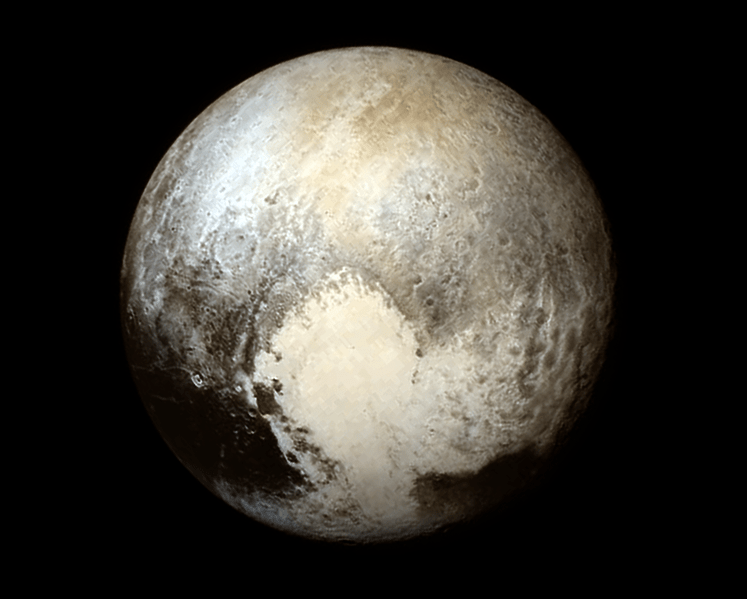

10本目の記事は「冥王星の太陽系惑星除外、教科書業界に波紋」です。冥王星が惑星から除外されるやいなや、ウィキペディアにも反映されたという内容です。

24日の国際天文学連合(IAU)の太陽系の惑星に関する新定義決定を受け、インターネット上で誰でもどこからでも自由に文章を書き換えられる無料の百科事典「ウィキペディア」の「惑星」や「冥王星」の項目には、日本語版でも英語版でも、冥王星が惑星から除外されたとの記載が同日中に書き込まれた。

「冥王星の太陽系惑星除外、教科書業界に波紋」『朝日新聞』2006年8月25日朝刊、34ページ。

11本目

11本目の記事は「ネット事典から「嫌な過去」削除 楽天証券、社内から投稿」です。楽天証券の社内からの投稿で、ウィキペディア記事 [[楽天証券]] が変更されていたという内容です。

ネット証券大手「楽天証券」社内からの投稿によって、ネット上の百科事典「ウィキペディア」に掲載された同社への行政処分情報などが削除されていたことが分かった。同社も事実を認めている。ネット上では、「自社の不利益な情報を隠す行為」と批判が高まっている。

「ネット事典から「嫌な過去」削除 楽天証券、社内から投稿」2006年8月31日朝刊、38ページ。

ウィキペディアが公開している編集履歴によると、「楽天証券」の項目で、7月6日と8月8日の2度にわたり「05年11月に金融庁から業務改善命令を受けた」とする記述が削除されていた。投稿した端末のIPアドレス(ネット上の住所)も公開されており、楽天証券社内の端末と判明した。

自分自身のことや、自分が属する会社についての編集は、ウィキペディアにおいてあまり推奨されていません。詳しく知りたい方は、 [[Wikipedia:自分自身の記事]] というガイドラインをご覧ください。

12本目

12本目の記事は「(経済気象台)WEB2.0」です。おなじみ Web 2.0 の例としてウィキペディアが取り上げられます。割と好意的です。

「ウィキペディア」。小生も大変重宝させてもらっているが、なぜこのようなものが作られ得るのか。これまでの常識では説明不能だ。英語版の約130万項目を筆頭に、200以上の言語で総項目数480万もの事典が出来上がっているという。

執筆者は各分野の権威というわけではない。基本的には無償のボランティアだ。自分の知りたいことや知ってもらいたいことを調べて、その結果を人の役に立たせることが動機という。そうだとすれば、すごいことではないだろうか。(略)

時あたかも団塊の世代の退職が始まっている。最近退職した人たちと接すると、時間の過ごし方に悪戦苦闘している人が多いようだ。この人たちが持っている識見をウィキペディアやリナックスのようなモデルで活用できれば、大きな社会資産になるに違いない。

「(経済気象台)WEB2.0」『朝日新聞』2006年9月1日朝刊、21ページ。

13本目

13本目の記事は「(思想の言葉で読む21世紀論)全体知 紋切り型欲する情報社会」です。残念なことに、ウィキペディアが出典として使われています。

不思議な言葉が情報社会の中に繁殖している。

清水克雄「(思想の言葉で読む21世紀論)全体知 紋切り型欲する情報社会」『朝日新聞』2006年9月5日夕刊、11ページ。

最初は専門家の用語として狭い世界で使われ始める。しかし一度メディアに登場すると、意味はあいまいなまま広がり、時代を語るキーワードとしてもてはやされる。

「バズワード」と呼ばれる。

豊かな情報に囲まれ、視界が開けたはずの現代社会で、正確な意味が明らかでない言葉が幅をきかせる現象。背景に何があるのだろうか。

【バズワード】一見専門用語のように見えるがそうではない、明確な合意や定義のない用語のこと(インターネット上の百科事典「ウィキペディア」による)

著者は「強制もされないのに、思考の節約のために自ら進んでプラスチックワードやバズワードの磁力に人々が吸い寄せられていく」ことを懸念していますが、その一方でウィキペディアを出典とするのはいかがなものかと思いました。もちろん「出典」ではなく「世間一般での活用法を示すもの」としてウィキペディアを取り上げた可能性もありますが、もしそうであるならその旨記載するべきです。また、紙面の都合上難しいとは思いますが、ウィキペディアを引用するなら版を指定するべきです。

14本目

14本目の記事は「(窓・論説委員室から)「Web2.0」って、分かります?」です。お馴染み Web 2.0 の一例としてウィキペディアが紹介されています。

「2・0」では、ブログなどを通じた利用者同士の口コミ、交流、共同作業で、情報が雪だるま式に膨(ふく)らんでいく世界になる。人々がばらばらに持っている情報を集めていけば、大きな価値を生む。キーワードは「参加」ということか。

川戸和史「(窓・論説委員室から)「Web2.0」って、分かります?」『朝日新聞』2006年10月14日夕刊、3ページ。

いま起きている現象は実にさまざまだ。ネット百科事典「ウィキペディア」のように、無数の利用者が中身を練り上げていく「文殊(もんじゅ)の知恵」型の作業もその一つだ。アクセスした消費者の好みに応じて陳列(ちんれつ)の順序を変えるネット商店など、ビジネスチャンスも大きく広がると予想される。

15本目

15本目の記事は「どこまで載せる、ネット百科事典 「ウィキペディア」楽天証券問題」です。11本目の記事で紹介した、楽天証券の社員が自社のウィキペディア記事を編集していた問題に関する、ウィキペディア上の議論を紹介しています。

同社がこの社員を処分した8月末から議論が始まった。一時は記事自体を閲覧できない状態にして交わされたやりとりでは、「一企業の大きくもない不祥事であり、百科事典に載せるにはふさわしくない」との意見と、「国内でウィキペディアを巡る不適切な行為が発覚した珍しい事例で、掲載する意味はある」との意見がぶつかりあった。

(略)

ウィキペディアは公式には「ニュースの場ではありません」と表明する。

(略)

しかし、現実には、大事件や大事故が起きると、競うように書き込みがある。03年のイラク戦争の際は、「戦争」と呼ぶか「侵攻」と呼ぶかすら食い違った上、刻々と書き込まれる戦況がその後、事実と異なると分かったことも多かった。

斎藤徳彦「どこまで載せる、ネット百科事典 「ウィキペディア」楽天証券問題」『朝日新聞』2006年10月20日夕刊、15ページ。

ウィキペディアというきわめてユニークなプロジェクトを分析する上で、ウィキペディア上の議論を紹介するのは、とても良い姿勢だと思いました。また、「ウィキペディアはニュースではない」といった方針が紹介されているのも良いと思います。

ただし、どのページを参照したかは明記してほしいなと感じました。楽天証券に関する議論は [[楽天証券]] の記事のノートページ(2023年7月確認時は過去ログ化)で行われています。また、「ウィキペディアはニュースではない」という趣旨の記述は、[[Wikipedia:ウィキペディアは何ではないか]] という方針にあります。

16本目

16本目の記事は「(窓・論説委員室から)世界じゃんけん選手権」です。著者は、じゃんけんの歴史について最も詳しくまとまっていたのはウィキペディアだったと指摘し、ウィキペディアを出典として記事を書いています。

正直なところ、この態度は新聞記者としてどうなのかと思います。ウィキペディアを引用したいのなら、そのウィキペディア記事が参照している資料を確認するべきですし、出典が明示されていないウィキペディアの記述は使用するべきではありません。

気になって、起源(きげん)を調べてみた。大手出版社の百科事典は30行足らずの記述(きじゅつ)しかなくて、要領(ようりょう)を得ない。図書館でも、いい本や資料が見当たらない。

長岡昇「(窓・論説委員室から)世界じゃんけん選手権」『朝日新聞』2006年11月16日夕刊、2ページ。

その歴史から語源まで、内容がもっとも充実していたのはインターネット上の無料百科事典「ウィキペディア」だった。

それによると、じゃんけんの誕生は意外に新しく、19世紀末の日本だという。戦後、日本が立ち直り、経済的に発展するにつれて海外に広まったようだ。

17本目

17本目の記事は「つなぐ技術、どう生かす シンポジウム「ユビキタス社会――通信の革新と未来」」です。「モビレット」というプロジェクトの紹介時にウィキペディアが登場していました。

アフリカで始まっている「モビレット」というプロジェクトがある。アフリカの先生や子供たちが知りたい言葉や情報をウィキペディアというインターネット上の百科事典で調べ、音声合成システムで先生や子供に伝える。インターネット技術が手元にない人にも、恩恵が届くようにする。

「つなぐ技術、どう生かす シンポジウム「ユビキタス社会――通信の革新と未来」」『朝日新聞』2006年11月16日朝刊、12ページ。

こうした人間第一の仕組みが必要で、そこに新しい市場が生まれ、経済も活性化する。

18本目

18本目の記事は「(モノ語り)卓袱台 恐るべし、そのイメージ喚起力」です。ウィキペディアが出典として使われていました。

「卓袱台」といえば、マンガの「巨人の星」。星飛雄馬の父一徹が、いつも怒ってひっくり返していたと思っていたが、ネットの事典「ウィキペディア」によると、アニメの本編中では一度しかないという。

「(モノ語り)卓袱台 恐るべし、そのイメージ喚起力」『朝日新聞』2006年12月1日夕刊、1ページ。

実際にアニメを観て自分で確認すればいいのに……と個人的には感じました。

19本目

19本目の記事は「ITの光と影 「情報革命と人類の未来」を語る 東大・朝日新聞社共催フォーラム」です。当時大阪大学の総長だった宮原秀夫がウィキペディアに言及しています。

日本におけるインターネットの利用者は、05年末で国民の約70%にのぼる。ネットワークの高速化によって情報量が今後ますます増加することは必至だ。その光の部分は肌で感じるが、影の部分もいろいろある。

「ITの光と影 「情報革命と人類の未来」を語る 東大・朝日新聞社共催フォーラム」『朝日新聞』2006年12月2日朝刊、18ページ。

潮流のひとつは、アマゾンやグーグルなど個人情報の活用によるビジネスの展開。もう一つは、だれもが加筆・修正できるウィキペディアなどの情報共有ツールの登場。だが、後者が本当の「知のコミュニティー」につながるかどうか疑問だ。またブログなど、共感し合う仲間集団の中で心地よさを覚えると他の世界を知ろうとしなくなるのではないか。

20本目

20本目の記事は「(土曜フォーカス)辞書ネット化、書籍版ピンチ 採算に悩む出版社」です。『ブック革命』著者の横山三四郎がウィキペディアに言及しています。

ウィキペディアのようなウェブ辞書が全盛で、紙の辞書の電子化傾向はますます強まる。ネット上の検索先として選ばれないと生き残れない時代になっていく。紙も決して無くならないが、メーカーからのロイヤルティー(使用料)だけでは出版社は干上がるばかり。出版社がもっと電子書籍に打って出て新しいビジネスモデルを構築していくべきではないか。

「(土曜フォーカス)辞書ネット化、書籍版ピンチ 採算に悩む出版社」

ウィキペディアを「ウェブ辞書」と形容するのは間違いです。[[Wikipedia:ウィキペディアは何ではないか]] という方針にあるとおり、ウィキペディアは辞書ではありません。ウィキメディア財団が運営する辞書プロジェクトは「ウィクショナリー」です。

21本目

21本目の記事は「インターネット講座by森井教授・第364回 2006年のまとめ /徳島県」です。2006年に検索された回数が多い言葉のランキングを紹介する際、ウィキペディアが登場してました。

毎年の常連である、「2ちゃんねる」(2位)、「グーグル(Google)」(3位)もWeb2.0の部類に入るものです。それ以外に注目すべきは、「ギャオ(GyaO)」(13位)や「ウィキペディア(Wikipedia)」(32位)です。それぞれベスト50の圏外からの躍進です。前者は映画やドラマなど映像コンテンツの無料提供システムであり、オンデマンドテレビを実現しました。後者は誰もが書き込める、つまり知識を共有できる百科事典です。世界中の言語で、その百科事典は作られつつありますが、日本語版はすでに30万件以上の項目を数えています。

森井昌克「インターネット講座by森井教授・第364回 2006年のまとめ /徳島県」『朝日新聞』2006年12月20日朝刊、33ページ。

まとめ

正直なところ、がっかりしました。ウィキペディアを出典とする記事が散見されたからです。また、Web 2.0 の話ばかりなのも、少し気が滅入りました。文字数の制約上仕方がないのですが、もっと深い分析をしてほしいなと感じました。

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?

Start translation